Il tema delle emozioni è diventato uno dei più esplorati negli ultimi anni, sia nei progetti scolastici che nei laboratori, spesso applicato attraverso l’impiego dell’albo illustrato.

Non è la prima volta che affronto questo tema. È, infatti, un argomento centrale che tratto frequentemente durante i corsi di formazione. Spesso, durante momenti di confronto, consulenze o richieste di suggerimenti bibliografici, emerge regolarmente la fatidica domanda: “Esiste un albo che parli della rabbia?” oppure “In classe c’è un bambin* molto energico, c’è una storia che possa aiutarlo a capire come comportarsi?”.

Mi spiace dirlo, ma questo articolo è una critica costruttiva…

Partiamo dal precisare che cos’è un’emozione in psicologia: è “una complessa catena di eventi che incomincia con la percezione di uno stimolo e finisce con una interazione tra l’organismo e lo stimolo che ha dato avvio alla catena di eventi” (Robert Plutchik).

Considerando questa definizione, se in una storia l’emozione non viene contestualizzata in un processo di causa-effetto, l’espressione del personaggio illustrato (ad esempio nei libri con le facce) risulta isolata e scollegata dallo stimolo iniziale che ha generato quell’emozione. Immaginiamo un bambin* che sta sviluppando la propria intelligenza emotiva e osserva un’immagine in cui compare un altro bambin* con il volto arrabbiato, incorniciato nella pagina. Come può collegare quell’emozione alla causa? Come può, autonomamente, comprendere il motivo per cui il soggetto è arrabbiato? Quali elementi potrebbero aiutarlo a identificare la sequenza di eventi che ha portato quel personaggio a provare rabbia? Inoltre, ci aspettiamo che, secondo noi adulti, il bambin* riesca a immedesimarsi a tal punto da apprendere un comportamento corretto.

Ora ragioniamo su un altro concetto quello di “competenza emotiva”. Sempre facendo riferimento alla Psicologia è “la capacità di riconoscere e nominare le proprie emozioni, comprenderle, esprimerle e regolarle in maniera equilibrata. E’ un insieme di conoscenze e di abilità di comportamento che si acquisisce all’interno delle relazioni sociali” (Steven Gordon).

Lo studioso, non a caso, usa con cura i termini “capacità”, “conoscenze” e “abilità” poiché nell’infanzia il processo di apprendimento di un nuovo schema e l’organizzazione cognitiva di esso avviene attraverso un’esperienza significativa e profonda che ha permesso alla mente del soggetto di farla depositare in modo indelebile grazie ad un’esercizio continuo di prove ed errori. Di conseguenza se ascolto una storia in cui il personaggio si arrabbia (o è triste) perché inciampa o gli cade il gelato o ha perso il suo gioco preferito (esempio Pom e Pim Olof Landström, Lena Landström, Samanta Katarina Milton Knowles pubblicato da @beislereditore ) il lettore avrà la possibilità di ricostruire gli eventi e di compiere un allenamento emotivo utile a quegli script narrativi funzionali alla comprensione del concetto di “prima/durante/dopo” ed è ciò che accade nella catena delle emozioni.

Un aspetto cruciale nel lavoro di un illustratore è la rappresentazione delle espressioni facciali dei personaggi. Spesso si pensa che un volto costantemente felice possa risultare più adatto ai bambini, specialmente ai più piccoli, rendendo la narrazione più gradevole e accessibile. Tuttavia, accade esattamente il contrario: i bambini imparano a riconoscere e comprendere le emozioni osservando le reazioni dei genitori alle diverse situazioni, un processo che li aiuta a interiorizzare e poi esprimere le proprie emozioni. Per questo motivo, quelle trasmesse dai personaggi devono essere chiare, autentiche e coerenti con il contesto che le ha scatenate.

Facciamo qualche esempio: quale emozione proviamo quando saltiamo in una pozzanghera? E se fossimo inseguiti da un leone? Oppure se da un cespuglio spuntasse un orso? La risposta ci appare ovvia e quasi scontata, eppure, sfogliando alcuni albi illustrati, notiamo spesso personaggi con volti stereotipati o espressioni innaturali, indipendentemente dalla scena rappresentata.

La competenza emotiva si sviluppa attraverso la relazione con gli altri, in particolare con i genitori, e non può essere delegata a un libro o a un albo illustrato. La narrativa, in generale, nasce per creare mondi alternativi in cui immergersi, permettendo di mettersi nei panni degli altri e di sentire l’altro dentro di sé. Tuttavia, non ha il compito di insegnare le emozioni. Inoltre, un albo non dovrebbe indicare ai bambini e alle bambine quale sia il “colore” di una determinata emozione per poi confinarla in un barattolo. Questo approccio rischia di trasformarsi in una sorta di copia e incolla di una ricetta preconfezionata su come ci si dovrebbe sentire, limitando l’emozione a un’interpretazione che non lascia spazio alla soggettività e alla personalità di ciascun bambino.

Riflettiamo… Dipingere un mostro di rosso significa davvero comprendere la mia rabbia? Le emozioni, più che essere sistemate come pezzi di un puzzle, devono essere vissute pienamente. Solo così possiamo imparare a riconoscerle, gestirle e trasformarle in comportamenti che non feriscano né noi stessi né gli altri.

Ultima riflessione, forse la più significativa. Come ci insegna la Prof.ssa Blezza Picherle, un albo illustrato di qualità è caratterizzato da una ricchezza tematica ed emozionale, offrendo ai lettori l’opportunità di vivere un autentico laboratorio emozionale. Il nostro compito, come adulti, per tutelare l’integrità dell’opera e salvaguardare l’infanzia, non è quello di scegliere libri in base a uno scopo specifico o con l’intento di trasmettere un’emozione predefinita. Dobbiamo, invece, lasciare che siano i bambini e le bambine a scoprire da soli i significati e le emozioni nelle parole e nelle immagini.

Prendiamo, ad esempio, l’albo Sulla collina di Linda Sarah e @benjidavies, edito da @giralangolo. Una delle emozioni centrali che emerge è la gelosia, ma gli autori non la nominano mai esplicitamente. Questa viene trasmessa attraverso il gesto di Uto, che distrugge la scatola simbolo della sua amicizia con Leo. La forza di una storia o di un albo risiede proprio nella capacità di lasciare al lettore la libertà di cogliere queste emozioni. Questo avviene osservando con attenzione i dettagli: le posture dei personaggi, le loro azioni, i colori scelti per le illustrazioni e le atmosfere, il tono delicato o incisivo delle parole. Esattamente come accade nella vita reale, attraverso i gesti, i volti e le voci delle persone di riferimento.

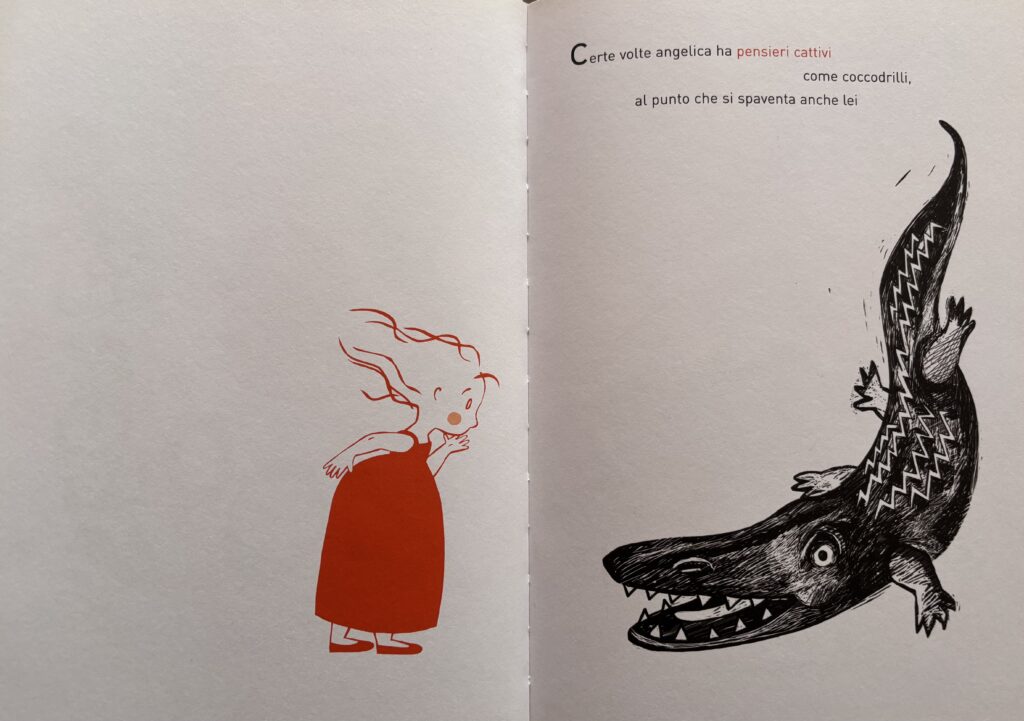

Un esempio perfetto di quanto detto è rappresentato da Zoo segreto di Giovanna Zoboli e Francesca Bazzurro, pubblicato da Topipittori nel 2004. La protagonista, Angelica, intraprende un viaggio onirico e immaginifico, esplorando le sue paure, inquietudini, stranezze e curiosità attraverso l’incontro con i suoi esseri interiori più stravaganti. Il testo, ricco di figure retoriche e di parole sonore e metaforiche, si intreccia armoniosamente con le illustrazioni nei toni del rosso, bianco e nero, invitando il lettore a scoprire emozioni e stati d’animo attraverso un affascinante gioco metacognitivo e narrativo.

In conclusione, proporre progetti sulle emozioni non è affatto “sbagliato”. Tuttavia, è importante adottare scelte bibliografiche più consapevoli, evitando di “forzare” i bambini a rispondere alla domanda “come ti senti?” subito dopo la lettura di un albo. Se un comportamento risulta inadeguato al contesto, invece di cercare una storia che “risolva” la situazione, poniamoci una domanda diversa: “Da dove nasce questa emozione?”. Accompagniamo il bambino nel ricostruire la catena di eventi che ha portato a quel vissuto, un processo che, senza il nostro supporto, potrebbe risultare complesso.